| 242 concours documentés | 483 concours répertoriés |

| 6 246 projets | 65 254 documents |

Faculté de l'aménagement de l'Université de Montréal / Faculty of Environmental Design, Université de Montréal 1994 Montréal, QC

|

Housing on Toronto's Main Streets (Archivage en cours) 1989 Toronto, ON

|

Parc de l'aventure basque en Amérique / Basque Adventure Park in America 1995 Trois-pistoles, QC

|

Architectural Competition for the Design of a Municipal Building in Calgary / Concours d'architecture pour la conception d'un bâtiment municipal à Calgary 1981 Calgary, AB

|

Berlin Canadian Embassy 1998 Berlin,

|

Kitchener City Hall 1989 Kitchener, ON

|

Grande Bibliothèque du Québec (GBQ) 2000 Montréal, QC

|

|

School of Architecture Addition (Archivage en cours) 1989 Halifax, NS

|

|

Royal Theater of Victoria (Archivage en cours) 1988 Victoria, BC

|

Maison de la Culture de Matane / Matane Arts Centre 1995 Matane, QC

|

Musée régional de Rimouski / Rimouski Regional Museum 1992 Rimouski, QC

|

|

Ottawa City Hall (Archivage en cours) 1987 Ottawa, ON

|

|

Ottawa's Parliamentary (Place, Time & Symbol) (Archivage en cours) 2000 Ottawa, ON

|

|

Student Center University of Toronto (Archivage en cours) 1996 Mississauga, ON

|

Consultation restreinte pour la réalisation de l'École des Hautes Études Commerciales (HEC) 1992 Montréal, QC

|

|

Kwantlen College, Surrey Campus (Archivage en cours) 1987 Surrey, BC

|

|

Victoria Civic Square (Archivage en cours) 1996 Victoria, BC

|

Bibliothèque de Châteauguay / Châteauguay Library 2001 Châteauguay, QC

|

|

Queen's University Library (Archivage en cours) 1990 Kingston, ON

|

Aménagement du Vieux-Port (Archivage en cours) 1990 Montréal, QC

|

Salle de spectacles de l'Assomption / L'Assomption Performance Hall 1996 L'Assomption, QC

|

University of British Columbia (UBC): University Boulevard Architectural Competition / Université de la Colombie-Britannique : Concours d'architecture du boulevard University 2004 Vancouver, BC

|

Bibliothèque d'Outremont / Outremont Library 1994 Montréal, QC

|

Centre d'interprétation du Bourg de Pabos / Bourg de Pabos Interpretation Center 1991 Pabos Mills, QC

|

Centre d'accueil et d'interprétation de la Place-Royale / Place-Royale Visitor and Interpretation Centre 1996 Québec, QC

|

|

Royal Ontario Museum (Archivage en cours) 2001 Toronto, ON

|

Relogement du Centre d'archives de Montréal / Relocation of Montreal Archive Centre 1997 Montréal, QC

|

Toronto City Hall / Hôtel de ville de Toronto 1958 Toronto, ON

|

Musée d'art contemporain de Montréal / Montreal Museum of Contemporary Art 1983 Montréal, QC

|

New National Gallery of Canada / Nouveau musée des beaux-arts du Canada 1976 Ottawa, ON

|

Edmonton City Hall / Hôtel de ville d'Edmonton 1980 Edmonton, AB

|

Musée national de la civilisation / National Museum of Civilization 1980 Québec, QC

|

Mississauga City Hall / Hôtel de ville de Mississauga 1982 Mississauga, ON

|

|

Victoria Western Conference Center (Archivage en cours) 1983 Victoria, BC

|

|

Concours d'habitation de l'Ordre des architectes du Québec (Archivage en cours) 1984 Montréal, QC

|

|

Consultation restreinte pour la construction du complexe Hydro-Québec (Archivage en cours) 1986 Montréal, QC

|

|

Mendel Art Gallery (Archivage en cours) 1962 Saskatoon, SK

|

Chinese Cultural Center / Centre culturel chinois 1978 Vancouver, BC

|

|

Mainland South Community center (Archivage en cours) 1982 Halifax, NS

|

|

Fonds FIC, Mixed Use Development (Archivage en cours) 1988 Montréal, QC

|

|

Toronto Ballet / Opera House (Archivage en cours) 1987 Toronto, ON

|

Vieux-Port de Québec : Bassin Louise / Québec Old Port: Louise Basin 1984 Québec, QC

|

|

Toronto Bay Adelaide Park (Archivage en cours) 1990 Toronto, ON

|

|

Unitarian Church (Archivage en cours) 1989 Sherbrooke, QC

|

Cité internationale de Montréal 1990 Montréal, QC

|

|

La maison des architectes (Archivage en cours) 1988 Montréal, QC

|

|

Center for Environmental Science and Engineering of the University of Toronto (Archivage en cours) 1987 Toronto, ON

|

|

Chaussegros de Léry (Archivage en cours) 1987 Montréal, QC

|

Art Gallery of Ontario / Musée des beaux-arts de l'Ontario 1986 Toronto, ON

|

Centre musical du lac MacDonald, CAMMAC / Lake MacDonald Music Centre, CAMMAC 2002 Harrington, QC

|

|

Nouvelle bibliothèque de Saint-Hubert / Saint-Hubert New Library 2008 Longueuil, QC

|

|

Center Competition (Archivage en cours) 1974 Edmonton, AB |

Musée Huron-Wendat à Wendake / Huron-Wendat Museum in Wendake 2002 Wendake, QC

|

|

Erindale College Student Centre (Archivage en cours) 1996 Toronto, ON

|

Université du Québec / École nationale d'administration publique (ENAP / INRS) (Archivage en cours) 1995 Québec, QC

|

|

Public Complex Humberwood Center (Archivage en cours) 1993 Humberwood, ON

|

|

Vancouver Library Square (Archivage en cours) 1992 Vancouver, BC

|

Projet pour la mise en valeur de la Biosphère (Archivage en cours) 1991 Montréal, QC

|

Centre de production et de diffusion culturelles de Carleton / Carleton Production and Cultural Centre 2000 Carleton Saint-Omer, QC

|

|

Monument à la mémoire des victimes de la tragédie de l'École Polytechnique (Archivage en cours) 1999 Montréal, QC

|

Les Jardins de Métis Concours d'idée : Paysage et architecture / Métis Gardens Ideas Competition: Landscape and Architecture 1999 Grand Métis, QC

|

Dundas Square / Place Dundas 1998 Toronto, ON

|

Chapiteau des Arts de la Cité des arts du cirque / Arts Tent of the City of Circus Arts 2002 Montréal, QC

|

|

Projet Faubourg Québec (Archivage en cours) 1993 Montréal, QC

|

Centre financier Boulevard de la Caisse populaire Desjardins à Drummondville / Boulevard Financial Center of Desjardins Credit Union in Drummondville 1991 Drummondville, QC

|

|

Place de l'Amérique française (Archivage en cours) 1991 Québec, QC

|

La Pulperie de Chicoutimi, bâtiment 1921, volet muséal / La Pulperie de Chicoutimi, 1921 building, museum component 1997 Chicoutimi, QC

|

Salle de spectacles de Rimouski / Rimouski Performance Hall 2001 Rimouski, QC

|

Théâtre du Vieux-Terrebonne / Old Terrebonne Theatre 2002 Terrebonne, QC

|

|

Ornementations architecturales (Archivage en cours) 1984 Montréal, QC |

|

Aquatic Center (Archivage en cours) 1982 Saint John, NB

|

|

Concours d'habitation (Archivage en cours) 1971 Trois-Rivières, QC

|

|

Abbaye de Saint-Benoît-du-lac (Archivage en cours) 1988 Saint-Benoît-du-lac, QC

|

|

Master Plan Confederation Birthplace Area (Archivage en cours) 1993 Charlottetown, PE

|

|

Queen's University Biosciences Research Center Complex (Archivage en cours) 1994 Kingston, ON

|

|

University of Waterloo Student Center (Archivage en cours) 1993 Waterloo, ON

|

|

Mackenzie Art Gallery (Archivage en cours) 1986 Regina, SK

|

Salle de spectacles de Saint-Hyacinthe / Saint-Hyacinthe Performance Hall 2002 Saint-Hyacinthe, QC

|

|

Regina's International Urban Development Competition (Archivage en cours) 1974 Regina, SK

|

|

Palais des congrès de Montréal (Archivage en cours) 1978 Montréal, QC

|

|

Sparks Street Mall (Archivage en cours) 1985 Ottawa, ON

|

|

Grand Théâtre de Québec (Archivage en cours) 1964 Québec, QC

|

|

Oshawa's New Thornton Cemetery (Archivage en cours) 1984 Oshawa, ON

|

|

Arches Competition, Calgary Winter Olympics 1988 (Archivage en cours) 1988 Calgary, AB

|

Ateliers municipaux de la Ville de Montréal (Archivage en cours) 1989 Montréal, QC

|

Canadian Clay and Glass Gallery / Galerie canadienne de la céramique et du verre 1986 Waterloo, ON

|

|

Place Hôtel de ville de Sherbrooke (Archivage en cours) 1984 Sherbrooke, QC

|

|

Canadian Chancery (Archivage en cours) 1982 Washington D.C.,

|

|

L'espace Maskoutain (Archivage en cours) 1989 Saint-Hyacinthe, QC

|

|

Civic Complex Competition, Pickering (Archivage en cours) 1987 Pickering, ON

|

|

Trenton Memorial (Archivage en cours) 1985 Trenton, ON

|

|

Simon Fraser University (Archivage en cours) 1963 Burnaby, BC

|

L'Anglicane de Lévis, mise aux normes / L'Anglicane de Lévis, upgrading to new standards 1999 Lévis, QC

|

|

Pavillon du Québec pour l'Exposition universelle de 1967 (Archivage en cours) 1964 Montréal, QC

|

|

La Maison de l'arbre du Jardin botanique de Montréal (Archivage en cours) 1995 Montréal, QC

|

Identification extérieure de la Place des Arts / Exterior Identification of Place des Arts 2001 Montréal, QC

|

|

Place d'Youville (Archivage en cours) 1997 Montréal, QC

|

|

Toronto Island Public/Natural Science School (Archivage en cours) 1996 Toronto, ON

|

Pavillon des sciences de l'Université Concordia, Campus Loyola / Concordia University Science Pavilion, Loyola Campus 1999 Montréal, QC

|

Markham Municipal Building / Bâtiment municipal de Markham 1986 Markham, ON

|

Tip Top Tailors 1994 Toronto, ON

|

École nationale de cirque / National Circus School 2001 Montréal, QC

|

|

Centre sportif de la Petite Bourgogne (Archivage en cours) 1998 Montréal, QC

|

Musée du Fjord / Fjord Museum 2001 La Baie, QC

|

Pavillon du gouvernement canadien pour l'Exposition universelle d'Osaka 1970 / Canadian Government Pavilion Japan World Exposition Osaka 1970 1966 Osaka,

|

|

Cooper Technology Center (Archivage en cours) 1994 Toronto, ON

|

|

Canadian Tribute to Human Rights (Archivage en cours) 1985 Ottawa, ON

|

|

AIDS Memorial (Archivage en cours) 1990 Toronto, ON

|

Théâtre des Deux Rives / Deux Rives Theater 2003 Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

|

Théâtre de la Bordée / La Bordée Theater 2000 Québec, QC

|

Université Concordia. Campus Sir George Williams (Archivage en cours) 2000 Montréal, QC

|

|

Forum Quebec 90, architecture and urban ideas (Archivage en cours) 1990 Québec, QC

|

Palais de justice de Québec / Québec City Courthouse 1979 Québec, QC

|

The Fathers of Confederation Memorial Building / Bâtiment commémoratif des Pères de la confédération 1961 Charlottetown, PE

|

|

Civic Auditorium (Archivage en cours) 1956 Vancouver, BC

|

Place Jacques-Cartier / Jacques-Cartier Square 1990 Montréal, QC

|

Concours pour la représentation Canadienne à la Biennale de Venise - 1995 / Canadian participation to the Venise Biennale Competition 1995 Venise,

|

|

Place for Architecture (Archivage en cours) 1997 Montréal, QC

|

|

Toronto City Hall Renovation (Archivage en cours) 1998 Toronto, ON

|

|

Une cité-jardin à Rosemère (Archivage en cours) 1993 Rosemère, QC

|

|

Seaton Land Competition (Archivage en cours) 1994 Seaton, ON

|

Benny Farm 2002 Montréal, QC

|

|

Édifice à bureaux Mozart (Archivage en cours) 1987 Montréal, QC

|

Réaménagement du Musée de la Gaspésie / Redesigning of the Gaspésie Museum 2002 Gaspé, QC

|

|

City Crossing International Design (Archivage en cours) 2003 Winnipeg, MB

|

|

Bayshore Lands Competition (Archivage en cours) 1987 Vancouver, BC

|

|

Les forges du Saint-Maurice (Archivage en cours) 1977 Trois-Rivières, QC

|

Centre civique de Chomedey / Chomedey Civic Centre 1961 Chomedey, QC

|

|

Prince George Cultural Center and Library Competition (Archivage en cours) 1976 Prince George, BC

|

|

York University Gateway competition (Archivage en cours) 1969 Toronto, ON

|

|

Fairfax Center Design Competition (Archivage en cours) 1982 Vancouver, BC

|

|

Holt Renfrew Store Competition (Archivage en cours) 1969 Toronto, ON

|

|

Nouveau confort d'Hydro-Québec. Une petite maison (Archivage en cours) 1997 Montréal, QC

|

|

Downsview Park (Archivage en cours) 1999 Toronto, ON

|

Salle de spectacles de Dolbeau-Mistassini / Dolbeau-Mistassini Performance Hall 2005 Dolbeau-Mistassini, QC

|

Perspective Littoral. Secteur des chutes Montmorency / Coastline Perspective. Montmorency Falls Area 2004 Québec, QC

|

Perspective Littoral. Secteur des chutes Montmorency. Concours étudiant / Coastline Perspective. Montmorency Falls Area. Student Competition 2004 Québec, QC

|

|

Gerrald Shelf House (Archivage en cours) 1997 Muskoka Lake, ON

|

|

Monument pour les fêtes du 350e anniversaire de Montréal (Archivage en cours) 1993 Montréal, QC

|

|

Concours de la Calgary Olympic Development Association (Archivage en cours) 1962 Calgary, AB |

Bibliothèque de Charlesbourg / Charlesbourg Library 2003 Charlesbourg, QC

|

Projet de maison pour le concours de la S.C.H.L (A-Maison d'un cultivateur à l'aise) / House Project for the C.M.H.C. Competition (A-House of a Comfortable Farmer) 1942 -, QC

|

|

Il Ponticello Canal Lachine (complexe récreo-touristique) (Archivage en cours) 2004 Montréal, QC

|

Projet de maison pour le concours de la S.C.H.L (B-Maison d'un fils de cultivateur) / House Project for the C.M.H.C. Competition (B-House of a Farmer's Son) 1942 -, QC

|

The Canadian Museum for Human Rights/Musée canadien des droits de la personne (Archivage en cours) 2003 Winnipeg, MB

|

|

TV Ontario Headquarters Competition (Archivage en cours) 1993 Toronto, ON

|

Projet de maison pour le concours de la S.C.H.L (C-Maison de ville ou de village, famille moyenne) / House Project for the C.M.H.C. Competition (C-Town or Village House) 1942 -, QC

|

Projet de maison pour le concours de la S.C.H.L (D-Maison régionale de colonisation) / House Project for the C.M.H.C. Competition (D-Regional Colonization House) 1942 -, QC

|

Abbaye cistercienne (ancienne abbaye d'Oka) / Cisterian Abbey (Former Oka Abbey) 2004 Saint-Jean-de-Matha, QC

|

|

Home '57 Competition for the Canadian Home Journal (Archivage en cours) 1957 Ottawa, ON

|

|

University of Toronto Center for Information Technology (Archivage en cours) 1969 Toronto, ON

|

Orchestre symphonique de Montréal (OSM), Complexe culturel et administratif / Montréal Symphony Orchestra, Cultural and Administrative Complex 2002 Montréal, QC

|

Absolute Design Ideas Competition / Concours d'idées Design absolu 2005 Mississauga, ON

|

Northern Ontario School of Architecture / École d'architecture du Nord de l'Ontario 2009 Sudbury, ON

|

St. Lawrence Market North Building / Bâtiment nord du marché St. Lawrence 2009 Toronto, ON

|

|

Chinese Cultural Center (Archivage en cours) 1993 Scarborough, ON

|

June Callwood Park / Parc June Callwood 2008 Toronto, ON

|

|

Royal Canadian Air Force Memorial (Archivage en cours) 1969 Trenton, ON

|

|

Massey College (Archivage en cours) 1960 Toronto, ON

|

|

Winnipeg City Hall / Hôtel de ville de Winnipeg 1959 Winnipeg, MB

|

National Music Center of Canada / Centre national de musique du Canada 2009 Calgary, AB

|

|

Cité collégiale: A Community College for French Speakers (Archivage en cours) 1991 Ottawa, ON

|

|

Smyth Road Housing Competition (Archivage en cours) 1960 Ottawa, ON

|

|

Boulevard Club (Archivage en cours) 1993 Toronto, ON

|

|

Huron-Willcocks Pedestrianization Charette (Archivage en cours) 2008 Toronto, ON

|

|

City of Red Deer Civic Centre and City Hall (Archivage en cours) 1961 Red Deer, AB

|

|

Canada Life Assurance Building Competition (Archivage en cours) 1990 Toronto, ON

|

|

Edmonton Art Gallery Design Competition (Archivage en cours) 2005 Edmonton, AB

|

|

Design des éléments de mobilier urbain amovibles à l'usage des festivals (Archivage en cours) 2009 Montréal, QC

|

|

St. Michael's College Lands Competition (Archivage en cours) 1987 Toronto, ON

|

Palais Montcalm 2002 Québec, QC

|

L'art de vivre en ville Thème A: Les familles acheteuses d'une première maison / The Art of City Living Theme A: First Homebuyers 1991 Montréal, QC

|

L'art de vivre en ville Thème B: Les familles avec adolescents / The Art of City Living Theme B: Families With Teenagers 1991 Montréal, QC

|

L'art de vivre en ville Thème C: Les familles dont un parent travaille à domicile / The Art of City Living Theme C: Families With One Parent Working From Home 1991 Montréal, QC

|

|

Fontaines du Vieux-Port : Square Jacques-Cartier (Archivage en cours) 1984 Montréal, QC

|

Fort York Visitor Centre / Centre d'accueil de Fort York 2009 Toronto, ON

|

Mise en lumière de la façade du Gesù / Illuminating the Gesù Facade 2008 Montréal, QC

|

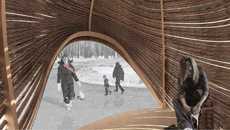

Jardins de Métis 2010 (11e édition) / Métis Gardens 2010 (11th edition) 2009 Grand Métis, QC

|

|

Quartier Concordia (Archivage en cours) 2003 Montréal, QC

|

|

Olympic Centre for Banff 1962 (Archivage en cours) 1962 Banff, AB

|

|

Nathan Phillips Square Design Competition (Archivage en cours) 2006 Toronto, ON

|

|

21 Places for the 21st Century (Archivage en cours) 2005 Vancouver, BC

|

|

Fountain sculpture for Toronto's Lothian Mews (Archivage en cours) 1963 Toronto, ON

|

Poto:Type 2007 Vancouver, BC

|

|

Plans for monuments, fountains and other decorative elements (Archivage en cours) 1964 Montréal, QC

|

|

Bank Street Building - Parliamentary Hill (Archivage en cours) 2002 Ottawa, ON |

|

Frontierspace International Design Competition (Archivage en cours) 2005 Vancouver, BC |

Paysages suspendus / Hanging Landscapes 2008 Québec, QC

|

|

John Street Ideas Competition (Archivage en cours) 2010 Toronto, ON

|

|

Brantford City Hall (Archivage en cours) 1964 Brantford, ON

|

|

Regent Park Housing Competition (Archivage en cours) 2005 Toronto, ON

|

Centre de production des arts de la scène Jean-Besré / Jean-Besré Center of Production for the Scenic Arts 2004 Sherbrooke, QC

|

|

Where's the square? (Archivage en cours) 2008 Vancouver, BC

|

Musée national des beaux-arts du Québec / National Museum of Fine Arts of Quebec 2009 Québec, QC

|

|

Student Union Building, University of British Columbia (Archivage en cours) 1964 Vancouver, BC

|

Aménagement des abords de la station de métro Champ-de-Mars (professionnel) / Redesigning of the Area Around Champ-de-Mars Metro Station (Professional) 2009 Montréal, QC

|

Aménagement des abords de la station de métro Champ-de-Mars (étudiant) / Redesigning of the Area Around Champ-de-Mars Metro Station (Student) 2009 Montréal, QC

|

Ryerson Post-Secondary International Student Housing Competition / Concours post-secondaire international de logements pour étudiants de Ryerson 2009 Toronto, ON

|

|

Kootenay Regional College (Archivage en cours) 1965 , BC

|

|

Stratford Ontario Market Square Urban Design Competition (Archivage en cours) 2006 Stratford, ON

|

|

Winnipeg Art Gallery Competition (Archivage en cours) 1968 Winnipeg, MB

|

Saint-Mark's Coptic Canadian Village / Village copte canadien de Saint-Mark 2003 Markham, ON

|

|

Orphaned Spaces (Archivage en cours) 2006 Toronto, ON

|

|

York University Religious Centre / Chapel (Archivage en cours) 1968 Toronto, ON

|

Point Pleasant Park International Design Competition / Concours international pour le parc Point Pleasant 2005 Halifax, NS

|

TOWNSHIFT Suburb into City / Cloverdale: Round Up 2009 Surrey, BC

|

TOWNSHIFT Suburb into City / Fleetwood : Marker 2009 Surrey, BC

|

TOWNSHIFT Suburb into City / Guildford : Cornered 2009 Surrey, BC

|

TOWNSHIFT Suburb into City / Newton : New Town 2009 Surrey, BC

|

TOWNSHIFT Suburb into City / Semiahmoo : Up 2009 Surrey, BC

|

|

St. Patrick's Bridge Conceptual Design Competition (Archivage en cours) 2009 Calgary, AB

|

|

Architectural Competition for Elementary School (Archivage en cours) 1970 Vancouver, BC

|

|

Saskatoon Century Plaza Landmark (Archivage en cours) 2005 Saskatoon, SK |

|

Concours de design d'abribus (Archivage en cours) 2009 Montréal, QC

|

|

Artcity Festival 2007: -Live- Architecture Competition (Archivage en cours) 2007 Calgary, AB

|

Carnegie Library Design Competition / Concours de la bibliothèque Carnegie 1985 Toronto, ON

|

Repenser et redéfinir le logement social au centre-ville, concours étudiant / Rethinking and Redefining Social Housing in the City Centre, student competition 2006 Montréal, QC

|

Îlot des Palais 2006 Québec, QC

|

Agrandissement de la bibliothèque Félix-Leclerc / Félix-Leclerc Library Expansion 2006 Québec, QC

|

|

EQuilibrium Sustainable Housing Competition (Archivage en cours) 2007 Ottawa, ON

|

|

Monument à la Marine Canadienne (Archivage en cours) 2009 Ottawa, ON

|

|

Cumberland Park design competition (Archivage en cours) 1991 Toronto, ON

|

|

Toronto Vending Cart Design Competition (Archivage en cours) 2007 Toronto, ON

|

Concours d'architecture de paysage pour l'aménagement du parc de Place de l'Acadie / Landscape Architecture Competition for Place de l'Acadie Park Design 2011 Montréal, QC

|

|

Rose Garden Competition (Archivage en cours) 1992 Toronto, ON

|

Concours d'idées Ajout Manifeste / Ideas Competition Manifest Addition 2010 Québec, QC

|

Planétarium de Montréal / Montréal Planetarium 2008 Montréal, QC

|

|

Artcity Festival 2011: -Rebirth- Architecture Competition (Archivage en cours) 2011 Calgary, AB |

Toronto Central Waterfront Design Competition / Concours de design pour le front de mer central de Toronto 2006 Toronto, ON

|

|

Jarvis Slip Design Competition (Archivage en cours) 2007 Toronto, ON

|

Lower Don Lands Design Competition / Concours de design pour les terres du Bas-Don 2007 Toronto, ON

|

|

International Contract Ideas Competition (Archivage en cours) 1992 Toronto, ON |

|

Gould Street International Student Design Competition (Archivage en cours) 2007 Toronto, ON

|

FormShift Vancouver : Primary / FormShift Vancouver : Primaire 2009 Vancouver, BC

|

FormShift Vancouver : Secondary / FormShift Vancouver : Secondaire 2009 Vancouver, BC

|

FormShift Vancouver : Wildcard 2009 Vancouver, BC

|

|

Roundhouse Park (Archivage en cours) 1994 Toronto, ON

|

Complexe Sportif de Saint-Laurent / Saint-Laurent Sports Complex 2010 Montréal, QC

|

|

Artcity Festival 2008: -That's it- Architecture Competition (Archivage en cours) 2008 Calgary, AB |

Concours national de modèles d'habitation 1979 (Mississauga) / National Housing Design competition 1979 (Mississauga) 1979 Mississauga, ON

|

Concours national de modèles d'habitation 1979 (Mississauga) / National Housing Design competition 1979 (Mississauga) 1979 Mississauga, ON

|

|

Landmark Entrances (Archivage en cours) 1995 Toronto, ON

|

|

Gardiner Expressway and Lake Shore Boulevard Reconfiguration / Reconfiguration de l'autoroute Gardiner et du boulevard Lake Shore 2009 Toronto, ON

|

|

Alex Wilson Community Garden Competition (Archivage en cours) 1996 Toronto, ON

|

Nouvelle bibliothèque de Saint-Laurent / New Saint-Laurent Library 2009 Montréal, QC

|

|

Edmonton's City Centre Airport Land (Archivage en cours) 2010 Edmonton, AB

|

|

Concours d'art et de design urbain du quartier Saint-Roch (Archivage en cours) 2011 Québec, QC

|

Bibliothèque Marc-Favreau / Marc-Favreau Library 2009 Montréal, QC

|

|

Griffintown interrupted (Archivage en cours) 2010 Montréal, QC

|

resTOre 2011 Toronto, ON

|

|

DuPont Canada Head office (Archivage en cours) 1990 Mississauga, ON

|

Centre culturel Notre-Dame-de-Grâce / Notre-Dame-de-Grâce Cultural Center 2010 Montréal, QC

|

|

BCE Place (Archivage en cours) 1998 Toronto, ON

|

|

Affordable Senior's Housing Design Competition (Archivage en cours) 2009 Halifax, NS

|

Agrandissement de la bibliothèque Saul-Bellow / Saul-Bellow Library Expansion 2011 Montréal, QC

|

Concours d'idées pour la reconstruction et la réutilisation de l'église Saint-Paul d'Aylmer / Ideas Competition for Reconstructing and Reusing St. Paul's Church in Aylmer 2009 Gatineau, QC

|

Pan Am Games Award - Pavilion Competition / Prix des Jeux panaméricains - Concours du pavillon 2010 Toronto, ON

|

Jardins Éphémères du 400e (Archivage en cours) 2006 Québec, QC

|

|

Amphithéâtre de Trois-Rivières sur Saint-Laurent (Archivage en cours) 2010 Trois-Rivières, QC

|

Wall Competition - Center for Addiction and Mental Health / Concours mural - Centre de dépendance et de santé mentale 2003 Toronto, ON

|

Center for Addiction and Mental Health / Centre de dépendance et de santé mentale 2001 Toronto, ON

|

Repenser et redéfinir le logement social au centre-ville de Montréal / Rethinking and Redefining Social Housing in Montreal's City Centre 2007 Montréal, QC

|

Agrandissement de la Bibliothèque Montarville-Boucher de la Bruère / Expansion of the Montarville-Boucher de la Bruère Library 2007 Boucherville, QC

|

|

Conception et réalisation d'une oeuvre d'art public (Habitations Jeanne-Mance) (Archivage en cours) 2011 Montréal, QC

|

|

Nouvelle bibliothèque municipale de Saint-Eustache (Archivage en cours) 2010 Saint-Eustache, QC

|

Le Triangle - Concours de design urbain Namur - Jean-Talon Ouest / The Triangle - Urban Design Competition Namur - Jean-Talon West 2011 Montréal, QC

|

|

Carrefour giratoire d'entrée au quartier de l'Île-des-Sœoeurs (Archivage en cours) 2006 Montréal, QC

|

|

Confederation Life (Rogers) Building (Archivage en cours) 1999 Toronto, ON

|

|

Concours d'art public - Caserne des Capucins (Archivage en cours) 2007 Québec, QC

|

Maison de la littérature de l'Institut Canadien de Québec 2011 Québec, QC

|

|

YUL - MTL : Paysages en mouvement (Archivage en cours) 2011 Montréal, QC

|

|

Children's Aid Society (Archivage en cours) 2000 Toronto, ON |

|

Migrating Landscapes (Archivage en cours) 2011 Winnipeg, MB

|

|

Artcity Festival 2003: Peep Show Pavilion Design (Archivage en cours) 2003 Calgary, AB |

|

think TORONTO (Archivage en cours) 2008 Toronto, ON

|

Complexe de soccer au CESM / SMEC Soccer Complex 2011 Montréal, QC

|

|

National Trade Centre (Archivage en cours) 1997 Toronto, ON

|

Edmonton Park Pavilion : Borden Park / Pavillon du parc d'Edmonton : Parc Borden 2011 Edmonton, AB

|

Edmonton Park Pavilion : Castle Downs Park / Pavillon du parc d'Edmonton : Parc Castle Downs 2011 Edmonton, AB

|

Edmonton Park Pavilion : John Fry Sports Park / Pavillon du parc d'Edmonton : Parc des sports John Fry 2011 Edmonton, AB

|

Edmonton Park Pavilion : Mill Woods Sports Park / Pavillon du parc d'Edmonton : parc des sports Mill Woods 2011 Edmonton, AB

|

Edmonton Park Pavilion : Victoria Park / Pavillon du parc d'Edmonton : Parc Victoria 2011 Edmonton, AB

|

|

Don Mount Court Redevelopment (Archivage en cours) 2002 Toronto, ON

|

|

13-acres International Design Competition (Archivage en cours) 2001 Vancouver, BC

|

Créer l'hiver au Quartier des spectacles - Abord du métro Saint-Laurent / Create Winter at Quartier des Spectacles - Saint-Laurent metro station area 2011 Montréal, QC

|

Édifice Guy-Gagnon / Guy-Gagnon Building 2011 Montréal, QC

|

Concours national de modèles d'habitation 1979 (Vancouver) / National Housing Design competition 1979 (Vancouver) 1979 Vancouver, BC

|

re:CONNECT : Connecting the Core / re:CONNECT : Connecter le coeur 2011 Vancouver, BC

|

re:CONNECT : Visualizing the Viaducts / re:CONNECT : Visualiser les viaducs 2011 Vancouver, BC

|

re:CONNECT : the Wildcard 2011 Vancouver, BC

|

Promenade Smith / Smith Promenade 2011 Montréal, QC

|

|

Concours d'idées en design urbain pour le pôle du Quartier latin: Volet Architecture (Archivage en cours) 2012 Montréal, QC

|

|

Concours d'idées en design urbain pour le pôle du Quartier latin: Volet Aménagement (Archivage en cours) 2012 Montréal, QC

|

|

Jardins de Métis 2011 (12e édition) (Archivage en cours) 2010 Grand Métis, QC

|

|

Jardins de Métis 2012 (13e édition) (Archivage en cours) 2011 Grand Métis, QC

|

|

Relève Design BALNÉA-SIDIM 2012 (Archivage en cours) 2012 Bromont, QC

|

|

Lansdowne Park Design Competition (Archivage en cours) 2009 Ottawa, ON

|

|

Warming Huts: An Art + Architecture Exposition / 2011 (Archivage en cours) 2011 Winnipeg, MB

|

Warming Huts: An Art + Architecture Exposition 2012 / Huttes chauffantes : Exposition d'art + architecture 2012 2012 Winnipeg, MB

|

|

War of 1812 Monument (Archivage en cours) 2012 Ottawa, ON

|

|

Brunswick-College Parkette Design Competition / Concours de design de la promenade Brunswick-College 2011 Toronto, ON

|

100 Mile House Open Ideas Competition / Concours d'idées 100 Mile House 2012 Vancouver, BC

|

re:THINK HOUSING - Vibrant Neighborhood Public / re:THINK HOUSING - Des quartiers dynamiques et publics 2012 Vancouver, BC

|

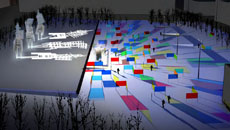

Créer l'hiver au Quartier des spectacles - Place Émilie-Gamelin / Create Winter at Quartier des Spectacles - Place Émilie-Gamelin 2011 Montréal, QC

|

Créer l'hiver au Quartier des spectacles - Place des Festivals / Create Winter at Quartier des Spectacles - Place des Festivals 2011 Montréal, QC

|

Concours Nordicité (Volet Professionnel) / Nordicity Competition (Professional Category) 2013 Montréal, QC

|

Concours Nordicité (Volet Étudiant) / Nordicity Competition (Student Category) 2013 Montréal, QC

|

|

Musée des beaux-arts de Montréal (Archivage en cours) 2013 Montréal, QC

|

Pôle muséal du quartier Montcalm / Montcalm District Museum Pole 2013 Québec, QC

|

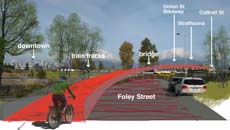

Green Line Ideas Competition (Vision) / Concours d'idées Green Line (Vision) 2012 Toronto, ON

|

Green Line Ideas Competition (Underpass Solutions) / Concours d'idées Green Line (Solutions pour passages souterrains) 2012 Toronto, ON

|

Réaménagement et agrandissement de la bibliothèque de Pierrefonds / Pierrefonds Library Redesign and Expansion 2013 Pierrefonds, QC

|

|

Terminal Development Master Plan for Lester B. Pearson International Airport (Archivage en cours) 1997 Toronto, ON

|

Place Eugène-Lapierre 2003 Montréal, QC

|

|

Concours d'idées sur le logement des sans-abri (Archivage en cours) 1990 Montréal, QC

|

|

Ontario Housing Competition (Archivage en cours) 1972 Toronto, ON |

Concours national de modèles d'habitation 1979 (Shawinigan) / National Housing Design competition 1979 (Shawinigan) 1979 Shawinigan, QC

|

Concours national de modèles d'habitation 1979 (Saint-Jean) / National Housing Design Competition 1979 (Saint John) 1979 Saint-Jean (Nouveau-Brunswick), NB

|

|

Reference Library Building of City of Toronto (Archivage en cours) 1905 Toronto, ON

|

|

A competition for a community centre for West-Vancouver (Archivage en cours) 1957 Vancouver, BC

|

|

Royal Air Force Memorial (Archivage en cours) 1969 Ottawa, ON

|

|

Architectural competition to select architect and design for Alberta Center (Archivage en cours) 1974 Edmonton, AB

|

|

Home Street Home (Archivage en cours) 1987 Toronto, ON

|

|

Concours d'idées pour un parc thématique d'envergure nationale en l'honneur des grands explorateurs à Aylmer (Archivage en cours) 1995 Aylmer, ON

|

|

Winnipeg Millenium Library Addition (Archivage en cours) 2002 Winnipeg, MB

|

|

80 Bloor St. West (facade) (Archivage en cours) 2010 Toronto, ON |

Salle de spectacle multifonctionnelle à Mont-Laurier / Mont-Laurier Multifunctional Performance Hall 2011 Mont-Laurier, QC

|

Siège social de l'Ordre des architectes du Québec / Ordre des architectes du Québec Head Office 2012 Montréal, QC

|

University of Manitoba's Fort Garry campus / Campus de Fort Garry de l'Université du Manitoba 2012 Winnipeg, MB

|

Concours de design de la plage de l'Est / Plage de l'Est Design Competition 2013 Montréal, QC

|

Concours national de modèles d'habitation 1979 (Saskatoon) / National Housing Design Competition 1979 (Saskatoon) 1979 Saskatoon, SK

|

Bibliothèque municipale Paul-Mercier de Blainville (Archivage en cours) 2013 Blainville, QC

|

|

National Holocaust Monument (Archivage en cours) 2013 Ottawa, ON

|

Espace pour la vie - Volet A : Métamorphose de l'Insectarium / Space for Life - Project A: Insectarium Metamorphosis 2014 Montréal, QC

|

Espace pour la vie - Volet B : Biodôme renouvelé / Space for Life - Project B: Biodôme Renewal 2014 Montréal, QC

|

Espace pour la vie - Volet C : Pavillon de verre au Jardin botanique / Space for Life - Project C: The Glass Pavilion at the Botanical Garden 2014 Montréal, QC

|

Dominion Housing Act Small House Competition / Concours de petites maisons dans le cadre de la loi sur le logement 1936 ,

|

Luminothérapie 2014 Montréal, QC

|

UBISOFT Montréal 2012 Montréal, QC

|

Salle de spectacle de Saint-Jérôme / Saint-Jérôme Performance Hall 2014 Saint-Jérôme, QC

|

Centre de créativité et de production des 7 doigts de la main / 7 Fingers Creativity and Production Center 2014 Montréal, QC

|

Jack Layton Ferry Terminal and Harbour Square Park / Gare maritime Jack Layton et parc Harbour Square 2014 Toronto, ON

|

Peacekeeping Monument 1991 Ottawa, ON

|

Sea-Change / Changement de cap 1998 Vancouver, BC

|

|

New Vancouver Special / Nouvelle Vancouver Special 1984 Vancouver, BC

|

Yukon Green Building / Bâtiment écologique au Yukon 2002 Whitehorse, YT

|

Théâtre Le Diamant 2014 Québec, QC

|

Solar Powered Bus Shelter + Interactive & Educational / Abribus à énergie solaire + Interactif et éducatif 2016 Montréal, QC

|

Complexe aquatique de Laval / Laval Aquatic Complex 2016 Laval, QC

|

More Than Waiting For The Bus / En plus d'attendre le bus - Site 1 2017 Montréal, QC

|

More Than Waiting For The Bus / En plus d'attendre le bus - Site 2 2017 Montréal, QC

|

More Than Waiting For The Bus / En plus d'attendre le bus - Site 3 2017 Montréal, QC

|

More Than Waiting For The Bus / En plus d'attendre le bus - Site 4 2017 Montréal, QC

|

Concours international d'idées : Rêvons nos rivières / International Ideas Competition: Imagine our Rivers 2017 Québec, QC

|

Transformation du Musée d'art contemporain de Montréal 2017 Montréal, QC

|

BAnQ Saint-Sulpice Bibliothèque - Laboratoire / Library - Laboratory BAnQ Saint-Sulpice 2017 Montréal, QC

|

Bibliothèque Gabrielle-Roy / Gabrielle-Roy Library 2017 Québec, QC

|

Musée des beaux-arts de Montréal - Pavillon 5 / Montreal Museum of Fine Arts - Pavilion 5 2012 Montréal, QC

|

Bibliothèque de Drummondville / Drummondville Library 2014 Drummondville, QC

|

L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal : Phase A-4, volet muséal / Saint Joseph's Oratory of Mount Royal: Phase A-4, Museum Component 2017 Montréal, QC

|

re:THINK HOUSING - Building Bold Public / re:THINK HOUSING - Construire un espace public audacieux 2012 Vancouver, BC

|

re:THINK HOUSING - Building Bold Private / re:THINK HOUSING - Construire des logements privés audacieux 2012 Vancouver, BC

|

re:THINK HOUSING - Vibrant Neighborhood Private / re:THINK HOUSING - Des quartiers dynamiques privés 2012 Vancouver, BC

|

Agora des Arts 2018 Rouyn-Noranda, QC

|

Résidence d'artistes Est-Nord-Est / Est-Nord-Est Artist Residency 2016 Saint-Jean-Port-Joli, QC

|

Market Lands Design Competition / Concours de design Market Lands 2018 Winnipeg, MB

|

Missing Middle Infill Design Competition / Concours d'aménagement de la zone intermédiaire Missing Middle 2019 Edmonton, AB

|

Entre l'école et la ville / Between the School and the City 2019 Montréal, QC

|

Théâtre Alphonse Desjardins / Alphonse Desjardins Theatre 2017 Repentigny, QC

|

York Street Waterfront Park / Parc riverain de la rue York 2018 Toronto, ON

|

Concours de design pour le secteur Montmorency / Design Competition for the Montmorency Area 2019 Laval, QC

|

Centre culturel de Lévis / Lévis Cultural Centre 2019 Lévis, QC

|

Agrandissement et rénovation de la bibliothèque l'Octogone / Expansion and Renovation of L'Octogone Library 2017 Montréal, QC

|

LAB-ÉCOLE | Agrandissement et rénovation de l'école Saint-Joseph à Maskinongé / Expansion and Renovation of Saint-Joseph School in Maskinongé 2019 Maskinongé, QC

|

LAB-ÉCOLE | Rénovation et agrandissement de l'école primaire Pierre Elliott Trudeau à Gatineau / Renovation and Expansion of Pierre Elliott Trudeau Elementary School in Gatineau 2019 Gatineau, QC

|

LAB-ÉCOLE | Construction d'une nouvelle école primaire à Shefford / Construction of a New Elementary School in Shefford 2019 Shefford, QC

|

LAB-ÉCOLE | Construction d'une nouvelle école primaire à Rimouski / Construction of a New Elementary School in Rimouski 2019 Rimouski, QC

|

LAB-ÉCOLE | Construction d'une nouvelle école primaire à Saguenay, sur le terrain de l'actuelle école Marguerite-d'Youville / Construction of a New Elementary School in Saguenay, on the Site of the Current Marguerite-d'Youville School 2019 Saguenay, QC

|

Rees Street Waterfront Park / Parc riverain de la rue Rees 2018 Toronto, ON

|

Rénovation de la Bibliothèque Maisonneuve / Renovation of the Maisonneuve Library 2017 Montréal, QC

|

Gamme de mobilier ludique pour l'esplanade Clark / Range of Playful Furniture for the Clark Esplanade 2019 Montréal, QC

|

Vivre le chantier Sainte-Cath: Mise en valeur du chantier de la rue Sainte-Catherine Ouest / Sainte-Cath Works - To minimize the impact of the public works on Sainte-Catherine Street West 2016 Montréal, QC

|

Sudbury 2050 - Urban Design Ideas Competition / Concours d'idées de conception urbaine 2020 Sudbury, ON

|

McGill College, l'avenue réinventée / McGill College, the Reinvented Avenue 2019 Montréal, QC

|

Art Gallery of Nova Scotia / Galerie d'art de Nouvelle-Écosse 2020 Halifax, NS

|

Aménagement du Centre Peter-McGill / Peter McGill Centre Development 2020 Montréal, QC

|

Place des Montréalaises 2017 Montréal, QC

|

|

Aménagement du terrain nº 066 et de ses abords / Development of Lot No. 066 and Its Surroundings 2020 Montréal, QC

|

Children's Discovery Center City of Winnipeg Assiniboine Zoo / Centre de découverte pour enfants au Zoo d'Assiniboine à Winnipeg 1986 Winnipeg, MB

|

Zone de rencontre Simon-Valois / Simon-Valois Meeting Zone 2017 Montréal, QC

|

Musée de l'Holocauste Montréal / Montreal Holocaust Museum 2021 Montréal, QC |

Parliamentary Precinct Redevelopment - Block 2 in Ottawa / Réaménagement de la Cité parlementaire - Bloc 2 à Ottawa 2020 Ottawa, ON

|

PHI Contemporary / PHI Contemporain 2021 Montréal, QC

|

The Mixing Middle Competition 2021 Vancouver, BC |

Espace Rivière 2022 Montréal, QC

|

Réappropriation et revalorisation du littoral du Saint-Laurent à Québec - Phase 4 / Reclaiming and Enhancing the St. Lawrence Shoreline in Quebec City - Phase 4 2023 Québec, QC

|

Bibliothèque Saint-Charles / Saint-Charles Library 2023 Montréal, QC

|

Réaménagement du parc Dan-Hanganu (anc. parc Elgar) dans le quartier de L'Île-des-Soeurs / Redesign of Dan-Hanganu Park (Formerly Parc Elgar) in the Île-des-Soeurs Neighbourhood 2021 Montréal, QC

|

Raviver la flamme : Nouveau souffle pour les incinérateurs de Montréal / Rekindling the Flame: A New Life for Montreal's Incinerators 2024 Montréal, QC

|

Decoding Density 2023 Vancouver, BC

|

229 Richmond Street West Park / Parc du 229 rue Richmond Ouest 2023 Toronto, ON

|

Réemploi de la toiture Olympique / The Olympic Roof Reuse (Archivage en cours) 2024 Montréal, QC

|

Place des Pionniers 2020 Gatineau, QC

|

Réimaginer la rue commerçante / Redesigning Main Street (Archivage en cours) 2021 Montréal, QC

|

Centre Gadbois / Gadbois Center (Archivage en cours) 2023 Montréal, QC

|

Nouveau centre culturel multifonctionnel de Beaconsfield / New Multipurpose Cultural Center in Beaconsfield (Archivage en cours) 2024 Beaconsfield, QC

|

Créer le corridor de biodiversité à Saint-Laurent / Creating a biodiversity corridor in Saint-Laurent 2017 Montréal, QC

|

Ensemble au centre sportif - Expérience 1 / Together, Let's All Go to the Sport Center - Experience 1 2025 Montréal, QC

|

Ensemble au centre sportif - Expérience 2 / Together, Let's All Go to the Sport Center - Experience 2 2025 Montréal, QC

|

Ensemble au centre sportif - Expérience 3 / Together, Let's All Go to the Sport Center - Experience 3 2025 Montréal, QC

|