Concours national de modèles d'habitations (volets 3-4-5) : un concours monstre de la SCHL et du Conseil canadien de l'Habitation en 1979

La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) fut et demeure un acteur très important du développement des formes de l’aménagement urbain au pays, que ce soit en produisant des recommandations de bonne planification des espaces domestiques, en favorisant le recours à des principes constructifs qui soient sains, économiques et durables, ou encore en stimulant la créativité des promoteurs, des entrepreneurs, des agents municipaux, des urbanistes et des architectes. On doit aussi à la SCHL de nombreuses publications de recherches sociales, techniques et économiques qui ont contribué, au fil du temps, à la culture architecturale canadienne. La revue Habitat, publiée dès la fin des années cinquante jusqu’au milieu des années quatre-vingts, fut un guide éclairant pour les projets d’architecture résidentielle.

La construction à ossature de bois est un livre qui est réédité régulièrement depuis sa parution en 1967 ; il est vu par beaucoup comme la bible de la construction des maisons au Canada. On pourrait dire qu’il est le Vitruvius de l’habitation nord-américaine.

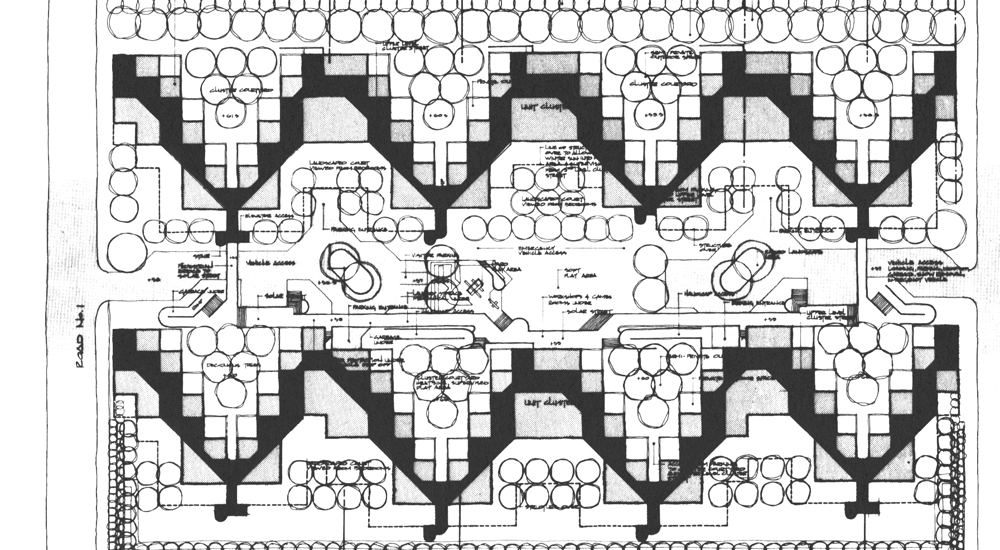

Le Concours national de modèles d’habitation lancé par la SCHL et le Conseil canadien de l’habitation en 1979, au moment du deuxième choc pétrolier, s’inscrit dans cette démarche pro active, en axant ses intentions sur la recherche de solutions innovantes qui favorisent la densification du territoire suburbain, qui répondent aux enjeux énergétiques émergents en plus de combiner les exigences de l’accessibilité à un logement individuel avec la nécessité de créer des communautés viables. Quittant son horizon d’action habituel plus spécifique à la maison individuelle, avec ce concours, la SCHL aborde la question du groupement des maisons et celle de l’inclusion d’aménités paysagères et récréatives tout en prenant en compte les contraintes incontournables de la motorisation du territoire des banlieues. En résumé, la question était : comment concevoir des modèles d’habitations qui permettraient de créer un environnement de qualité favorisant le bon voisinage et l’épanouissement de la vie quotidienne des familles ?

George Baird était à la fois le conseiller professionnel et le président du jury, ou plus précisément des cinq jurys correspondant au découpage en cinq régions de ce concours. Ces cinq régions répondaient à des critères plus géographiques que politiques. Ce sont : l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies et la Colombie-Britannique. En fait, il s’agissait de cinq concours portant sur cinq sites différents. La seule variable dans les conditions du concours étant la densité demandée qui allait de 25 à 75 logements à l’hectare. Mais le concours faisait aussi appel à l’idée d’un ancrage régionaliste des propositions, une approche susceptible d’infléchir la notion même de modèle par des particularismes liés au climat, à la culture et à l’histoire.

Ces deux paramètres, la densité et le régionalisme, constituaient en quelque sorte l’unique véhicule d’interprétation contextuelle des propositions. Les sites choisis se voulant représentatifs du développement suburbain des cinq régions. Ceci aura eu pour conséquence de changer la perspective de recherche selon les régions. Par exemple, le site de Mississauga en Ontario qui demandait une grande densité, a conduit plusieurs des concurrents à aborder le concours comme un exercice de composition urbaine fondé sur des innovations typo morphologiques génératives d’espaces collectifs, tandis que le site de Saint-Jean en Atlantique et celui de Saskatoon dans les Prairies invitaient à mettre plus l’accent sur l’habitation individuelle et ses extensions extérieures privées.

Le concours n’a pas permis de nommer un premier prix et cela traduit bien le sentiment d’échec de cet exercice ; ici l’architecture potentielle se logeant plus dans le programme que dans les propositions. Les commentaires des membres des différents jurys, souvent divisés sur les priorités à considérer, donnant lieu à l’occasion à de fortes dissidences, montrent bien le manque de consensus entre les tendances « progressistes » et « culturalistes », pour reprendre cette distinction qui fut proposée par Françoise Choay dans ses études sur l’histoire de l’urbanisme et qui est toujours pertinente. Mais cette distinction se teinte des mouvances du moment souvent considérées de façon craintive par les jurés :

Pop Art pour le projet Sturges Donnell and Associates dans les Prairies, Pastiche historique pour celui d’Andrew Lynch et Évolutif

(Grow Home Concept) pour celui de Terence Cecil en Atlantique, Ironique pour celui James H. Jorden et voire même Rationaliste pour celui de Dunker Associates en Ontario. On reste encore surpris aujourd’hui devant la poussée utopique des frères Piccaluga et de leur équipe en Ontario et toujours admiratif devant la démarche sensible de Naomi Neumann, chez qui le sens du mot aménité trouve son principe de réalité dans de merveilleuses coupes anticipant les dessins de l’Atelier Bow Wow — sans doute le projet le plus intéressant des cinq portant sur le site de Shawinigan qui ont été retenus pour des mentions au Québec.

Finalement, une région semble se distinguer, c’est celle de la Colombie-Britannique. Le site de Vancouver se présentait presque comme un îlot autonome, bordée par des rues sur ses trois côtés, formant une dépression vers son centre. Cette configuration et la forte densité demandée ont favorisé des projets très spécifiques. Le projet de Paul A. Grant, le seul qui a obtenu une mention spéciale pour cette région offre plus l’application efficace d’un modèle conceptuel sur un site spécifique que la recherche d’un prototype prenant appui sur le site. En observant les résultats du concours, on voit que les jurys ont été plus ou moins sélectifs. Pour le site de Mississauga en Ontario, 11 projets ont été retenus pour 22 soumis, pour le site de Shawinigan au Québec, 5 projets ont été retenus sur les 15 soumis, pour le site de Vancouver en Colombie-Britannique, 8 projets ont été retenus sur les 15 soumis, pour le site de Saskatoon dans les Prairies, 3 projets seulement ont été retenus sur les 19 soumis et finalement pour le site de Saint-Jean en Atlantique, 4 projets ont été retenus sur les 17 soumis. À lire les commentaires des jurys, on constate que les projets soumis ont été, soit jugés en bloc, soit jugés en tenant compte du potentiel de certaines parties au profit de l’ensemble. L’harmonisation des différents jurys des différentes régions a manifestement présenté quelques difficultés. Ceci explique certainement le peu d’écho obtenu par ce concours à l’époque.

Un retour critique sur ces projets est difficile, car nous ne disposons pas de toutes les soumissions. Seules sont ici présentées les propositions retenues. Y aurait-il un projet ou plusieurs qui auraient échappé à l’attention des jurys ? Ce concours monstre n’aurait-il pas eu avantage à s’ouvrir aux jeunes architectes ? Selon George Baird la division entre les membres des jurys était forte et il note dans son introduction au rapport du jury que « c’est, en partie, une question de philosophie et, en partie, une question de conflits de générations ». Plus généralement, on peut dire que si certains projets évoquent de façon lointaine les siedlungs des années trente de Bruno Taut à Berlin ou d’Ernst May à Francfort et que d’autres s’inspirent des nouvelles villes scandinaves d’après-guerre comme celle de Tapiola en Finlande, aucun ne parvient à répondre aux ambitions idéales de la ville en banlieue, telles que les imaginait Humphrey Carver dans son célèbre ouvrage

Cities in the Suburbs paru en 1962. On se souvient qu’Humphrey Carver avait présidé le comité des recherches de la SCHL de 1948 à 1965. Il était bien connu pour son engagement social. Attentif au développement des villes, autant que son contemporain Lewis Mumford, très engagé socialement, sans doute inspiré par l’aménagement des cités jardins et des villes nouvelles dans son pays d’origine, l’Angleterre, il voyait dans le développement des banlieues la possibilité de réinventer la ville. Ses leçons semblent avoir été oubliées par les concurrents, ou peut-être étaient-elles déjà sujettes aux interrogations de Jane Jacobs dont l’ouvrage

Death and Life of Great American Cities paru en 1961 ouvrait la voie à la critique sévère de l’étalement urbain. Et comment ne pas oublier que c’est en 1979 que débute la conception de

Seaside en Floride ? Finalement, nous pouvons regretter ce rendez-vous manqué, car il aurait pu nous épargner ces

Monster Houses qui prolifèrent dans nos banlieues.

Le Concours national de modèles d'habitations 1979 a été organisé par ses commanditaires afin de rechercher d'excellents concepts d'habitation au Canada pour les années 80. Les commanditaires désiraient plus particulièrement que les participants se penchent sur trois problèmes considérés comme nouveaux et d'une grande importance pour le Canada. Le premier de ces problèmes était l'augmentation de la densité des logements dans les zones résidentielles. Alors que les concours précédents organisés par la S.C.H.L. mettaient l'accent sur l'importance de la maison unifamiliale bien conçue, ce concours a plutôt voulu se concentrer sur les habitations à plus forte densité, variant de 25 à 75 logements à l'hectare.

Alors que le concours portait sur de plus fortes densités d'habitation, il prévoyait, en même temps, des variations logiques de densité qui convenaient mieux aux différents sites sélectionnés à travers le pays, comme : Saint-Jean (N.-B.) dans la région de l'Atlantique; Shawinigan, au Québec; Mississauga, en Ontario; Saskatoon, en Saskatchewan, dans les Prairies et Vancouver, en Colombie-Britannique. Les densités choisies ont toutes été établies de façon à représenter ce qu'il est convenu d'appeler une densité moyenne dans chacune des régions. Les commanditaires songeaient aussi à tenir compte de l'expression d'une variante locale de la forme de logement qui aurait pu émerger d'une telle structure régionale.

Finalement, les commanditaires désiraient voir les architectes canadiens relever le nouveau défi que pose une plus grande économie d'énergie. En conséquence, dans les divers concours régionaux, ils ont ajouté ce critère d'évaluation aux autres considérations plus familières que sont la qualité de la vie dans le logement, une bonne planification des aires à l'extérieur, un environnement convenable pour les jeux des enfants et l'aménagement pratique du terrain.

Cinq jurys différents, composés d'architectes reconnus et d'experts en habitation dans chacune des régions, ont été choisis pour évaluer les résultats du concours. Quatre-vingt-huit participations en provenance de tous les coins du pays se répartissaient comme suit :

Région de l'Atlantique 17

Région du Québec 15

Région de l'Ontario 22

Région des Prairies 19

Région de la Colombie-Britannique 15

(Tiré du programme du concours)

(Consultez les projets des concurrents pour les commentaires spécifiques du jury)

Toutes les participations au concours sont parvenues a Ottawa au debut du mois de juin et ont été étudiées par les jurys régionaux respectifs au cours des semaines suivantes.